提前427天确诊房颤,这片“黑科技”贴片做到了

在今年欧洲心脏病学会(ESC)年会上,一个数字格外引人关注:427 天。

牛津大学牵头的 AMALFI 随机临床试验显示,使用 iRhythm 的 Zio 长期连续监测贴片,相比常规护理,可让房颤患者的确诊时间提前 427 天。换句话说,本该在一年半后才被识别的隐匿房颤,在佩戴贴片后,就可能提前被捕捉并确认。这不仅是统计学上的差距,更关乎卒中风险能否被及时遏制。

对心脏病学界而言,这不是一项孤立的研究数据,而是一次模式上的验证:“居家化、长程化、智能化”的心律失常筛查正从实验室走向大规模人群。

01

技术切面:一片小小贴片,为什么能改变诊断效率?

- 阵发性 ——发作随机,持续时间短;

- 窗口不足 ——传统 12 导联 ECG 或 24 小时 Holter 往往“刚好错过”。

Zio 贴片的突破,恰恰是对这一结构性难题的回应。

长时间、不间断

一次佩戴最长 14 天,远超 Holter 的 24–48 小时。监测期越长,越能覆盖更多潜在的房颤发作。研究显示,超过一半的房颤事件会在 48 小时之后才出现。

患者依从性

设备轻薄,透气防水,佩戴过程中可照常洗澡、运动,患者几乎无感。依从性达到 99%,意味着数据完整度高,医生得到的是“连续的故事”,而不是“零散的片段”。

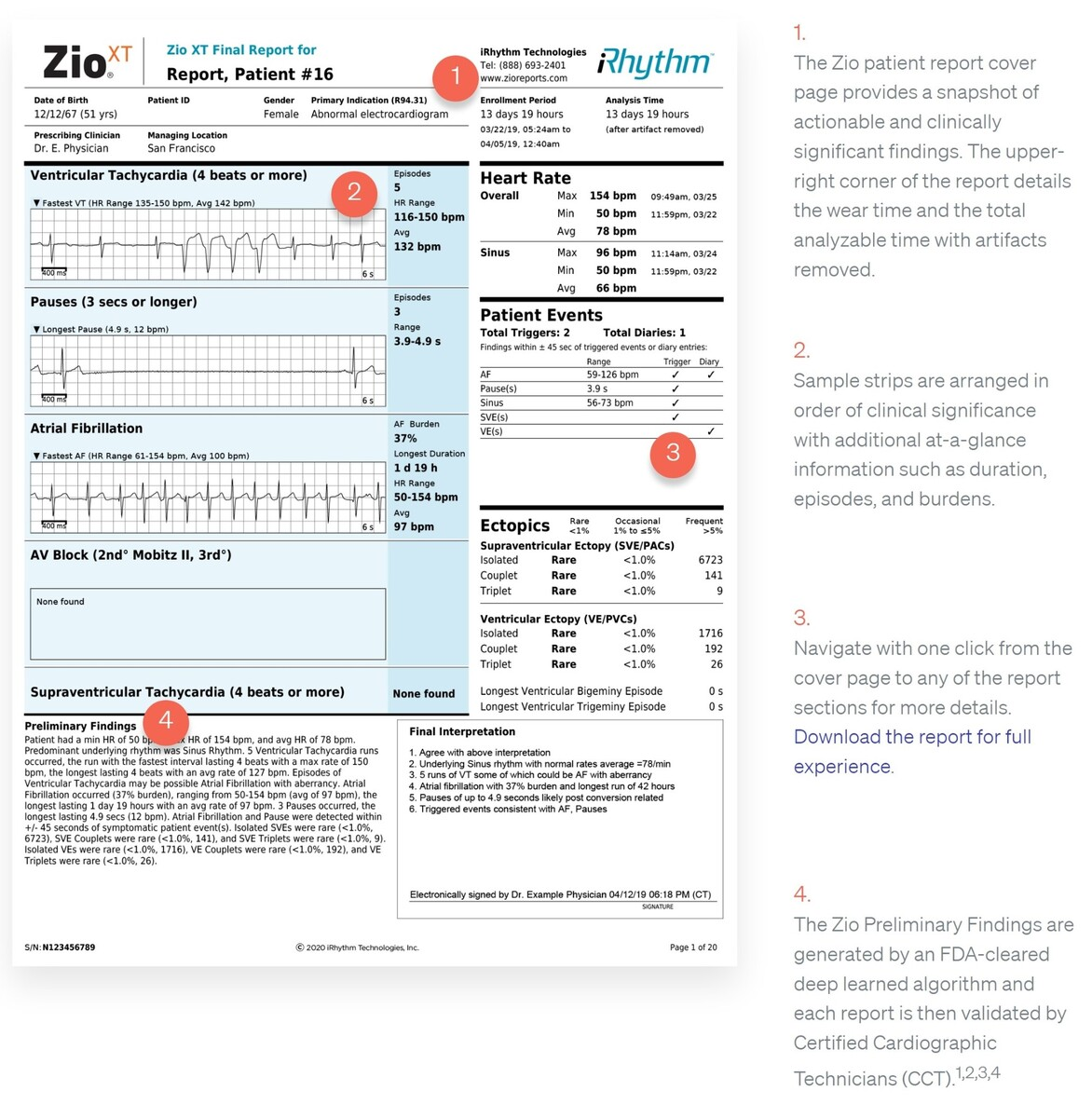

AI 与人工审核结合

配套 ZEUS 系统引入 FDA 批准的深度学习算法,可快速识别心律异常,再由专业心电技师复核。最终报告的医生认可度超过 99%。这让长程监测的数据量不是负担,而是可操作的临床依据。

流程服务的闭环

患者通过应用端即可记录症状、查看提示,医生则在远程平台调取数据。AMALFI 研究正是全程“居家化”完成:设备邮寄到患者家中,数据在线上传,无需额外门诊流程。

从硬件到算法,再到服务路径,Zio 展示的不是单点创新,而是一次完整链条的重塑。

02

临床意义:小幅度提升背后的“大价值”

从 AMALFI 的结果看,Zio 组的房颤检出率是 6.8%,常规护理组为 5.4%,差异仅 1.4 个百分点。乍看之下,似乎并不惊艳。但如果把视角拉长,会发现这背后隐藏着巨大的临床价值。

检出率之外,更重要的是“提前发现”

真正拉开差距的是诊断时间。Zio 组患者的中位诊断时间在 103 天,而对照组为 530 天。房颤与卒中风险高度相关,确诊时间每提前一个月,意味着卒中预防可早一步介入。427 天的时间差,是用无数患者未来的生活质量换来的。

从“偶然发现”到“主动发现”

以往房颤常常在卒中或体检时被动发现。长程监测将模式反转:医生不必依赖一次门诊心电图的“运气”,而是通过更长时间的数据主动捕捉异常。这种转变对应的是心血管医学中越来越强调的“前移策略”。

对临床路径的重塑

- 药物层面:更早启动口服抗凝,卒中预防受益最大。

- 管理层面:房颤不再是单一事件,而是纳入慢病管理的连续过程。

- 健康经济学:卒中治疗成本高昂,提前确诊可减少急性事件,节省医疗资源。

因此,即便检出率差距不算巨大,Zio 的价值也在于它重新定义了“诊断的时效性”。

03

产业与支付:从一台设备到一套模式

Zio 带来的不仅是一种新设备,而是一种“模式创新”。这一点,从不同市场的落地路径可以看得很清楚。

美国:医保支付驱动

在美国,Zio 已获得 CMS 覆盖。医生开具处方,患者居家佩戴,费用部分由医保承担。这使得 Zio 并非“锦上添花”,而是进入了心律失常诊断的主流路径。

日本:从监管到落地

2025 年 5 月,日本 PMDA 批准 Zio 系统商业化。该国同样存在房颤漏诊率高的问题,Zio 的引入被视作推动远程心电监测的一次示范。它的落地不仅是技术引进,更是与本地医疗体系的深度适配。

模式价值:减少重复、节省资源

多项真实世界研究显示,Zio 可减少重复监测需求,提升一次性确诊率。这对医疗系统而言,意味着降低人力与设备成本,同时提高诊断效率。

更大的想象力:从个案到人群筛查

AMALFI 的价值不只是验证 Zio,而是证明人群规模的居家筛查可行。如果说过去心电监测是“以病人为单位”,那么现在它正在转向“以人群为单位”,这对于防控体系是一个重要信号。

04

中国观察:潜力与挑战并存

流行病学数据显示,中国成年群体房颤患病率约 1.6%,对应患者数在 2000 万左右。随着人口老龄化,这一数字还将继续上升。更值得注意的是,房颤在年轻群体中也呈增长趋势。

然而,诊断路径依旧依赖于门诊心电和 24 小时 Holter。短时间监测常常“抓不到病”,阵发性房颤漏诊率极高。患者常在卒中发生后才被确诊,带来沉重的健康与经济负担。

Holter 的“窗口困境”

在中国,Holter 是常规手段,覆盖面广,但监测时长不足。研究显示,超过一半的房颤发作在 48 小时之后才出现。短时监测与随机发作之间的错位,使得漏诊成为常态。

市场空间:可穿戴与 AI 的加速

中国可穿戴医疗设备市场规模在 2023 年已达 10 亿美元以上,诊断类产品占比超过 60%,预计未来 5–10 年 CAGR 将保持在两位数增长。心电监测细分赛道尤其活跃:从腕带式 ECG 到国产贴片产品,企业数量持续增加。华为、联影、博动医疗等厂商,都在尝试通过 AI+硬件切入长程心电赛道。

政策与共识的铺路

早在 2016 年,中国就发布了远程心电监测的专家共识,明确了适应症、设备标准和数据管理要求。这为可穿戴 ECG 的推广打下制度基础。再加上“健康中国 2030”对慢病管理的战略要求,长程监测有望在基层落地。

挑战:支付与验证

真正的难点在于支付和临床证据。Holter 已进入医保目录,而长程贴片尚无成熟支付机制。缺乏医保支持,就很难从“试点项目”扩展到“人群筛查”。此外,本土产品虽然快速涌现,但在大规模真实世界数据验证方面,与 Zio 相比仍有差距。

05

结语:从设备到路径的演进

- 时间前移 ——让房颤诊断更早发生;

- 空间前移 ——从医院走向家庭和基层;

- 模式前移 ——从单次检测走向连续监测与人群管理。

对中国而言,Zio 的经验提供了一个参照:技术能解决窗口不足的问题,但真正决定其能否普及的,是医保机制、基层诊所的接入能力,以及真实世界数据的累积。

换句话说,房颤早筛的未来,不只是“有没有更好的监测设备”,而是“能不能建立一条覆盖临床路径的生态”。Zio 提供的,是一块拼图,也是一个启发。

参考链接:

1. iRhythm Technologies. iRhythm data highlights increased AFib detection with Zio long-term continuous monitoring. News Release, Aug 29, 2025.

2. Turakhia MP, et al. Active monitoring for atrial fibrillation (AMALFI): a randomized controlled trial. JAMA, 2025.

3. iRhythm Technologies. Zio Service and ZEUS Algorithm Overview. Company website: https://www.irhythmtech.com.

4. iRhythm Technologies. iRhythm launches Zio long-term continuous monitoring service in Japan as the Zio ECG recording and analysis system advancing AI-powered arrhythmia detection. Investor News Release, May 2025.

5. iRhythm Technologies. iRhythm presents new real-world data on ambulatory cardiac monitoring at HRS 2025, reinforcing clinical superiority of Zio long-term continuous monitoring. Investor News Release, 2025.

6. Frontiers in Cardiovascular Medicine. Epidemiology of atrial fibrillation in China: trends and age distribution. 2023.

7. PubMed. Prevalence and incidence of atrial fibrillation in China: analysis of national data sets. 2022.

8. Gavin Publishers. Chinese consensus statements on remote ECG monitoring methods and equipment (CCS on RECGM). 2016.

9. China Briefing. Investing in China’s wearable medical devices market: trends and opportunities. 2024.

10. Maximize Market Research. China cardiac monitoring device market report. 2024.

11. Grand View Research. Mobile ECG devices market in China. 2024.